Encore quelques jours de pause…

Vendredi 28 janvier 2011

… en guise de répit pour cette fin de période mouvementée et pour faire la transition avec le retour à la vraie vie (balades parisiennes et lectures en perspective). Ensuite, promis, je réfléchis sérieusement à une suite disons… hebdomadaire, ou bimensuelle, pour cet Inventaire, avec une forme sans doute appelée à évoluer.

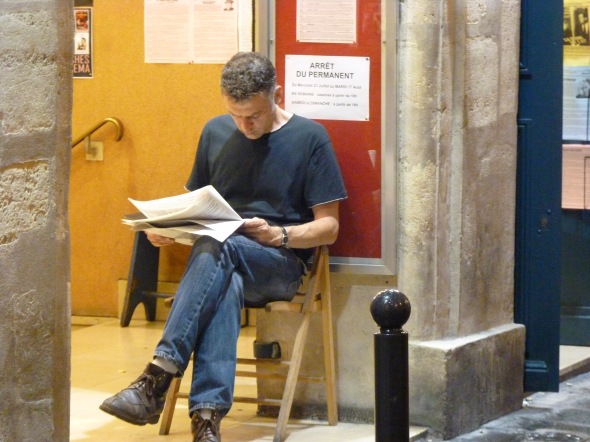

« Arrêt du permanent », ou souvenir de Georges Segal, les petites salles d’art et d’essais sont souvent pleines de trésors.

Cinéma, Saint Germain des Prés (Paris, août 2010)

Mire

Jeudi 6 janvier 2010, juste avant les douze coups de minuit

Comme prévu, ce calendrier de l’Avent étendu jusqu’à l’arrivée des Reyes Magos est arrivé à son terme, il va redevenir citrouille dans une minute !

Il reste encore beaucoup de textes fétiches dans mon carnet secret, et autant d’images à trier…

Je ne sais pas encore ce que va devenir Inventaire, imagier, reflet. Peut-être s’arrêtera-t-il là, peut-être reprendra-t-il sur un rythme ou un mode différent. Quoiqu’il en soit, les publications vont s’interrompre pour un bon mois, le temps que je retrouve un peu de calme et que je franchisse un certain nombre d’étapes dans « la vraie vie ».

Cercle chromatique un soir de pluie, sur les trottoirs de Saint germain des Prés

(Paris, août 2010)

Nemo + Belleville

Jeudi 6 janvier

Pour une fois, une petite inversion de l’ordre de publication. Une image, avant le texte, en forme de devinette ou d’équation adressée à une lectrice particulière qui se reconnaîtra… Alors, Nemo + Belleville = ???

Nemo

(Paris, Belleville, août 2010)

NB : la photo accompagnant le texte de mardi 4 janvier a visiblementconnu un problème de publication, dont je me suis aperçue avec retard… la faute est réparée (je signale pour ceux qui ne passent pas par un agrégateur).

= Pennac (spéciale dédicace)

Jeudi 6 janvier

Alors, la langue au chat ? Nemo + Belleville ?

En ce jour d’Épiphanie (si si, cherchez bien, la galette, la fève, tout ça, c’est peut-être le premier dimanche de janvier, mais les Rois mages, c’est le 6 janvier, demandez aux Espagnols) ET d’anniversaire, un auteur s’impose : Pennac évidemment.

Joyeux anniversaire, petite sœur !

« Pendant ce temps chez les Malaussène, comme on dit dans les bédés belges de mon frère Jérémy, les grands-pères et les enfants ont bouffé, ils ont desservi la table, se sont cogné la vaisselle, ont fait leur toilette, enfilé leurs pyjamas, et maintenant ils sont assis dans leurs plumards superposés, les charentaises dans le vide et les yeux hors de la tête. Car la petite chose sphérique qui tourne à toute allure en sifflant méchamment sur le plancher de la chambre leur caille littéralement le sang. C’est noir, c’est compact, c’est lourd, ça tourne sur soi à une allure vertigineuse en crachant comme un nœud de vipères. M’est avis que si ce truc explose, toute la famille va sauter avec. On retrouvera des morceaux de barbaque et de plumards métalliques de la Nation aux Buttes Chaumont.

Moi, ce n’est pas la chose ronde qui me fascine, ni la terreur surgelée des mômes et des vieux ; ce qui me la coupe, c’est le visage du vieux Risson, celui qui raconte, l’œil fixe, la voix rentrée, sans le moindre geste, plus concentré que la charge explosive de cette toupie maléfique. Le vieux Risson raconte tous les soirs à la même heure, et dès qu’il l’ouvre, ça devient plus vrai que le vrai. À l’instant même où il se pose au milieu de la chambre, assis tout droit sur son tabouret, l’œil flamboyant, auréolé de son incroyable crinière blanche, ce sont les lits, les charentaises, les pyjamas et les murs de la piaule qui deviennent hautement inconcevables. Plus rien n’existe, hormis ce qu’il raconte aux enfants et aux grands-pères : pour l’heure, cette masse noire qui tournoie à leurs pieds en leur promettant la mort éparpillante. C’est un obus français, tiré le 7 septembre 1812 à la bataille de Borodino (une sacrée boucherie où des bataillons de fées ont transformé des bataillons de mecs en fleurs). L’obus est tombé aux pieds du prince André Bolkonski, lequel se tient là, debout, indécis, à donner l’exemple à ses hommes pendant que son officier d’ordonnance pique du nez dans la bouse. Le prince André se demande si c’est la mort qui tournoie sous ses yeux, et le vieux Risson, qui a lu Guerre et Paix jusqu’au bout, sait bien que c’est la mort. Seulement, il fait durer le plaisir dans la pénombre de la chambre où on ne laisse allumée qu’une petite lampe à pied, recouverte d’un cachemire par Clara, et qui diffuse au ras du sol une lumière mordorée.

*

Avant l’arrivée du vieux Risson parmi nous, c’était moi, Benjamin Malaussène, l’indispensable frère aîné, qui servais aux mômes leur tranche de fiction pré-nocturne. Tous les soirs depuis toujours : « Benjamin, raconte-nous une histoire. » Je me croyais le meilleur dans le rôle. J’étais plus fort que la téloche à une époque où la téloche était déjà plus forte que tout. Et puis Risson survint. (Il se pointe toujours tôt ou tard, le caïd tombeur du caïd…) Il ne lui a pas fallu plus d’une séance pour me ravaler au rang de lanterne magique et s’octroyer la dimension cinémascope-panavision-surrounding et tout le tremblement. Et ce n’est pas la Collection Harlequin qu’il leur sert, aux enfants ! mais les plus ambitieux Everest de la littérature, des romans immenses conservés tout vivants dans sa mémoire de libraire passionné. Il les ressuscite dans le moindre détail devant un auditoire métamorphosé en une seule et gigantesque oreille.

Je ne regrette pas d’avoir été dégommé par Risson. D’abord, je commençais à manquer de salive et à loucher vers les télés d’occase, et ensuite, ce sont ces récits hallucinés qui ont définitivement sauvé Risson de la drogue. Il y a retrouvé sa cervelle, sa jeunesse, sa passion, son unique raison de vivre. »

Daniel Pennac, La fée carabine, p. 32-34 « Folio » Gallimard

Mots

Mercredi 5 janvier

Encore un petit Queneau, qui fonctionne pour moi comme un écho de celui de dimanche…

La chair chaude des mots

Prends ces mots dans tes mains et sens leurs pieds agiles

Et sens leur cœur qui bat comme celui d’un chien

Caresse donc leur poil pour qu’ils restent tranquilles

Mets-Ies sur tes genoux pour qu’ils ne disent rien

Une niche de sons devenus inutiles

Abrite des rongeurs l’ordre académicien

Rustiques on les dit mais les mots sont fragiles

Et leur mort bien souvent de trop s’essouffler vient

Alors on les dispose en de grands cimetières

Que les esprits fripons nomment des dictionnaires

Et les penseurs chagrins des alphadécédés

Mais à quoi bon pleurer sur des faits si primaires

Si simples éloquents connus élémentaires

Prends ces mots dans tes mains et vois comme ils sont faits

Raymond Queneau, Le chien à la mandoline, 1958

Souvenir de la Source, 2

Mardi 4 janvier

Plus d’un mois après l’évocation d’un premier souvenir de la source de son enfance, voici une deuxième mise en mots par Charles Juliet de ce point d’eau fascinant et réflexif, qui n’a cessé de l’accompagner et de prendre du sens.

Trouver la source

« La source… Pour moi, il n’en est qu’une. Celle que je revois en esprit chaque fois que je lis ou entend ce mot. Je l’ai découverte un jour de mon enfance, et elle est devenue à jamais La Source, celle qui les symbolise toutes, celle dont il me suffit d’entendre en moi le murmure pour que toutes ressurgissent les émotions qui m’ont envahi l’unique fois où je me suis tenu près d’elle.

J’étais un berger et ma fonction n’avait rien de bien glorieux : il me fallait mener paître quelques vaches, les garder jusqu’à ce qu’elles eussent la panse pleine, puis les ramener à la ferme. Je me retrouvais parfois loin du village, en des lieux déserts, n’avais rien à lire, na savais à quoi m’occuper. Les heures, les journées se traînaient, et je n’étais qu’un bloc de peur et d’ennui.

Un des endroits où je redoutais particulièrement d’aller était situer au flanc d’une haute et vaste colline. Les pré très en pente sur lequel je devais maintenir mon maigre troupeau, occupait le fond d’une sorte de dépression que bordaient des bois sombres. Et au bas de ce pré commençait la forêt. Une forêt dense, compacte, emplie de ténèbres, qui dévalait jusqu’à je ne sais quels abysses, puis s’étendait sur toute une succession de basses collines où rôdaient d’innombrables menaces. Cette forêt m’effrayait. A tout instant pouvait surgir de ce mur végétal quelque fauve qui se jetterait sur moi, ou l’un de ces bûcherons italiens aux visages noirs de suie, aux allures louches de vagabonds faméliques. Ils hantaient ces solitudes pour préparer du charbon de bois et vivaient dans des huttes, tels des sauvages. Lorsqu’il m’arrivait de les croiser sur les chemins de terre étroits que j’empruntais pour me rendre en ce lieu, j’étais pris de tremblements et vais le plus grand mal à continuer de marcher.

Ma terreur était à son comble quand je me trouvais plongé dans le brouillard. Je devais alors renoncer à tourner sans fin sur moi-même et ne pouvais plus balayer du regard l’espace qui m’entourait. Si on m’attaquait, je serais dans l’impossibilité de voir venir le danger et d’y faire face. Privé de cette arme qu’était mon regard, je ne savais plus comment contenir mon angoisse, devenais la proie des plus folles imaginations.

Mais un jour…. J’avais entendu parler de trois hêtres tricentenaires dont on affirmation qu’ils étaient des merveilles de la nature. Troncs trapus, massifs – trois hommes avec leurs bras réussissaient tou juste à en faire le tour – et leur vaste, nombreuse, puissante ramure à travers laquelle il était vain de chercher à apercevoir le ciel. Un charpentier avait déclaré que, de sa vie, il n’avait rien vu d’aussi remarquable, qu’ils étaient encore plus beaux qu’une cathédrale. Impressionné par ces paroles, j’avais eu le désir d’aller une fois contempler ces arbres. Mais je dus attendre encore longtemps avant d’avoir le courage de mettre mon projet à exécution.

Enfin, un après-midi, résolu à vaincre ma peur et mon ennui, je décide que je suis prêt pour la grande aventure. Je rassemble mes vaches au milieu du pré, et non sans remords, me résous à les abandonner.

Gorge nouée, cœur battant, je m’approche à pas lents, écarte précautionneusement quelques branches, traverse un fourré, puis débouche en un endroit assez dégagé. Je m’arrête. Je viens de quitter la lumière d’un radieux jour d’été, et je dois attendre que mes yeux s’habituent à la pénombre. Il règne ici un profond silence, qui m’oppresse. Sur une hauteur d’une quinzaine de mètres, les fûts n’ont aucune branche et sont lisses comme des colonnes. Je songe à ce que doit être une cathédrale, et la pensée des hêtres me remet en mouvement.

J’avance courbé, attentif à ne pas faire de bruit, à ne pas marcher sur du bois mort, à ne pas signlaer ma présence à d’éventuels voleurs d’enfants. Je progresse d’une vingtaine de mètres, me plaque contre un tronc, promène lentement un regard circulaire autour de moi, puis repars. Il faut que je puisse m’enfuir avant qu’on m’aperçoive. La pente s’est accentuée, et pour franchir certains passages, je dois m’accrocher à des branches. Une odeur de terre humide se mêle à l’âcre odeur des buis.

Je continue de descendre, tous mes sens à l’affût. J’ignore où se trouvent ces hêtres. Je sais seulement qu’ils s’élèvent à proximité d’un ravin. A tout instant, je me retourne. Pour voir si quelqu’un survient dans mon dos. Mais aussi, pour prendre les repères qui me guideront quand je remontrai. Je ne cesse de me répéter que les derniers loups ont été tués il y a bien longtemps, mais je ne puis chasser de mon esprit ces histoires entendues lorsque j’étais plus jeune, et qui ressuscitent les frayeurs dans lesquelles elles m’avaient alors plongé.

Des ronces, des branches griffent mes jambes nues, je glisse, tombe sur un rocher, m’entaille profondément le genou, mais je me suis promis de ne pas renoncer.

Je m’appuie à un tronc pour reprendre haleine, essuie le sang qui coule sur ma jambe. Un bruit ténu me parvient que je n’arrive pas à identifier. Je marche en sa direction, et je saisis très vite qu’il est celui d’une eau qui coule.

Le sol est devenu spongieux. Avec une crainte qui bloque ma respiration, je traverse un épais fourré de framboisiers, suis l’arrête d’un rocher qui affleure à peine, débouche dans une petite clairière. Avant de me risquer dans cet espace à découvert, j’examine attentivement les lieux, et aperçois cette eau qui brille dans la lumière du soleil. Une source !

Je bois, lave la plaie de mon genou, m’assois. Ma tension se relâche. L’eau glisse sur une dalle aux bords couverts de mousse, tombe dans une petite vasque, puis s’échappe en écumant. Cette lumière retrouvée et le bruit de l’eau m’apaisent. Mon regard s’attarde longuement sur la source, erre sur les arbres, la clairière, sur ce sillon où l’eau court. Ma peur est tombée. Étrangement, il me vient la sensation qu’en ce lieu, je n’ai rien à craindre, et que même, la forêt me protège.

Inverser mon regard et le plonger en moi-même…

Sans fin me parcourir, m’explorer,

chercher à découvrir de que recèle ma nuit…

Écouter la voix…

Obéir à une instance qui exige

que je me dégage de mes particularités,

gagne en moi un espace plus vaste,

où règne une claire lumière,

où j’échappe à la peur et l’angoisse,

suis accordé à moi-même,

ai la sensation de me confondre

avec cette vie à l’intérieur de la vie

qui n’a rien à redouter

ni du tremps ni de la mort…

Ces processus, indissociables, n’en forment en réalité qu’un seul, et c’est ce processus qui est à l’oeuvre dans l’écriture.

L’être intérieur est cette forêt pleine de secrets, de mystères, de dangers, dans laquelle on ne s’aventure au début qu’avec une angoisse extrême.

Peur d’abandonner ses repères

et de s’aventurer en terre inconnue.

Peur de se fourvoyer ou se perdre.

Peur d’entreprendre une quête

dont on ne peut prévoir l’issue.

Peur de ce qu’on va découvrir.

Peur d’avoir à se dessaisir

de ce que l’on est, de ce que l’on a,

de ce que l’on ambitionne d’être.

Peur de s’enliser ou d’être condamné

à une perpétuelle errance.

Peur d’avoir à porter sur soi-même

un regard qui ne ment plus.

Peur de cet autre qui va naître…

nombreuses et toujours renaissantes sont les peurs qu’il faut surmonter pour se risquer à pénétrer dans la ténébreuse et redoutable forêt intérieure. Et rude est le combat. Cent fois on doute, se décourage, rebrousse chemin. Mais à chaque fois, le besoin de repartir est le plus fort.

Ainsi a-t-on déjà effectué un certain parcours. Connu la joie de faire des découvertes imprévues, n’ayant que peu de rapport avec ce qui avait été désiré ou entrevu. Progressivement, on comprend qu’il n’est rien dans cette forêt qui doive nous effrayer. Qu’au contraire, elle a à nous offrir maintes beautés insoupçonnées qui changeront le regard que nous posons sur nous-même et sur la vie.

Un jour, alors qu’on avait plus espor de la retrouver, la source est là, au bout du sentier. La voix parle clair. La semi-obscurité a fait place au jour. L’être sait de toute certitude qu’il a vaincu la peur. Qu’il n’a plus à chercher. Qu’à l’avenir, il lui faudra simplement se montrer vigilant, demeurer lucide, ne plus s’écarter de ce point d’eau dont il reçoit la vie. Pourtant, contre toute attente, trahissant le meilleur, oubliant sa soif, il ne pourra éviter de s’éloigner, s’égarer, perdre de vue ce qu’à l’intime de sa recherche il nomme la merveille.

Mais il ne saurait oublier qu’il a pu une fois étancher sa soif. Faire halte en un lieu de lumière, de consentement et de paix. Et pour le retrouver, il se met à nouveau en chemin. »

Charles Juliet, Trouver la source, Paroles d’Aube, 1992, pp. 53-58

Fratrie

Lundi 3 janvier

C’est par ses nouvelles que j’ai redécouvert Anna Gavalda (en fait déjà lue en jeunesse). Ma préférée de ce recueil Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part s’intitule « Clic-clac ». J’adore ses personnages, un peu cousin des Malaussène, des Morlevant, des Quatre soeurs*, d’autres fratries tendres et loufoques. Ici, on a : le frère aîné responsable qui habite avec ses deux sœurs, deux chipies invétérées à qui il cuisine du poulet au Boursin après des engueulades, le frère aîné amoureux transi de Sarah Briot, sa collègue de bureau… le frère aîné timide qui cache un paquet de lingerie pour sa belle dans sa chambre et à qui Myriam et Fanny mettent une honte monumentale en tombant dessus par hasard au cours d’une soirée entre amis… le frère aîné décidé, pas fâché mais vraiment, ça ne peux plus durer…

C’est la fin de la nouvelle.

« Je buvais le soleil devant une bière pression à la terrasse du Café des amis.

On était le 16 juin aux alentours de midi, il faisait beau et ma vie était belle.

J’ai acheté une cage à oiseaux tarabiscotée et pleine de chichis en fer.

Le gars qui m’a vendu ça m’a assuré qu’elle datait du XIXe siècle et qu’elle avait appartenu à une famille très cotée puisqu’on l’avait retrouvée dans un hôtel particulier, intacte et patati et patata et vous réglez comment ?

J’avais envie de lui dire : te fatigue pas mon vieux, je m’en fous.

Quand je suis rentré, ça sentait le Monsieur Propre depuis le rez-de-chaussée.

L’appartement était nickel. Pas un grain de poussière. Avec même un bouquet sur la table de la cuisine et un petit mot : « On est au Jardin des Plantes, à ce soir. Bisous. »

J’ai défait ma montre et je l’ai posée sur ma table de nuit. Le paquet Christian Dior était posé à côté comme si de rien n’était.

Aaahhh !!! mes chéries…

Pour le dîner, je vais vous faire un poulet au Boursin i-nou-bli-able !

Bon, d’abord choisir le vin… et mettre un tablier bien sûr.

Et pour le dessert, un gâteau de semoule avec beaucoup de rhum. Fanny adore ça.

Je ne dis pas qu’on s’est pris dans les bras en se serrant très fort, et en secouant la tête comme le font les Américains. Elles m’ont juste un peu souri en franchissant le seuil et j’ai vu dans leur visage toutes les petites fleurs du Jardin des Plantes.

Pour une fois, on n’était pas tellement pressé de débarrasser. Après la débauche de la veille

personne n’avait l’intention de sortir et Mimi nous a servi un thé à la menthe sur la table de la cuisine.

– C’est quoi cette cage ? a demandé Fanny.

– Je l’ai achetée aux Puces ce matin à un gars qui ne vend que des cages anciennes… Elle te plaît ?

– Oui.

– Eh bien c’est pour vous.

– Ah bon ! Merci. Mais en quel honneur ? Parce qu’on est pleines de tact et de délicatesse a plaisanté Myriam en se dirigeant vers le balcon avec son paquet de Craven.

– En souvenir de moi. Vous n’aurez qu’à dire que l’oiseau s’est envolé…

– Pourquoi tu dis ça !?

– Je m’en vais les filles.

– Tu t’en vas où ???

– Je vais aller habiter ailleurs.

– Avec qui ???

– Seul.

– Mais pourquoi ? C’est à cause d’hier soir… Ecoute je te demande pardon, tu sais j’avais trop bu

et…

– Non, non t’inquiète pas. Ca n’a rien à voir avec toi.

Fanny avait l’air vraiment sonnée et j’avais du mal à la regarder en face.

– T’en as marre de nous ?

– Nan c’est pas ça.

– Ben pourquoi alors ? On sentait que les larmes lui montaient aux yeux.

Myriam était plantée là entre la table et la fenêtre avec sa clope au bec qui pendait tristement.

– Olivier, hé, qu’est-ce qui se passe ?

– Je suis amoureux.

Tu pouvais pas le dire tout de suite espèce de crétin.

Et pourquoi tu nous l’as pas présentée ? Quoi ! T’as peur qu’on la fasse fuir. Tu nous connais

bien mal… Si ? Tu nous connais bien… Ah ?

Elle s’appelle comment ?

Elle est mignonne ? Oui ? Ah merde…

Quoi ? Tu ne lui as presque pas parlé ! Mais t’es con ou quoi ? Oui t’es con ?

Mais non t’es pas con.

Tu ne lui as presque jamais parlé et tu déménages à cause d’elle ? Tu crois pas que tu mets la charrue avant les bœufs ? Tu mets la charrue où tu peux… vu comme ça, évidemment…

Tu vas lui parler quand ? Un jour. D’accord je vois le travail… Elle a de l’humour ? Ah, tant mieux, tant mieux.

Tu l’aimes vraiment ? Tu veux pas répondre ? On t’emmerde ?

T’as qu’à le dire tout de suite.

Tu nous inviteras à ton mariage ? Seulement si on promet d’être sage ?

Qui va me consoler quand j’aurais le cœur en compote ?

Et moi ? Oui va me faire réviser mes cours d’anat ?

Qui va nous chouchouter maintenant ?

Elle est mignonne comment tu disais ?

Tu lui feras du poulet au Boursin ?

Tu vas nous manquer tu sais.

J’ai été étonné d’emmener si peu de choses. J’avais loué une fourgonnette chez Kiloutou et un voyage a suffi.

Je ne savais pas si je devais le prendre bien, genre voilà la preuve que tu n’es pas trop attaché aux biens de ce monde mon ami, ou carrément mal, genre regarde mon ami : bientôt trente ans et onze cartons pour tout contenir… Ca ne fait pas bien lourd hein ?

Avant de partir je me suis assis une dernière fois dans la cuisine.

Les premières semaines, j’ai dormi sur un matelas à même le sol. J’avais lu dans un magazine que c’était très bon pour le dos.

Au bout de dix-sept jours, j’ai été chez Ikea : j’avais trop mal au dos.

Dieu sait que j’ai retourné le problème dans tous les sens. J’ai même dessiné des plans sur du papier à petits carreaux.

La vendeuse aussi pensait comme moi : dans un logement aussi « modeste » et aussi mal fichu (on aurait dit que j’avais loué trois petits couloirs…), le mieux, c’était un canapé-lit.

Et le moins cher, c’est un clic-clac.

Va pour le clic-clac.

J’ai aussi acheté un set-cuisine (soixante-cinq pièces pour 399 francs, essoreuse et râpe à

fromage comprises), des bougies (on ne sait jamais…), un plaid (je ne sais pas, je trouvais que ça faisait chic d’acheter un plaid), une lampe (bof), un paillasson (prévoyant), des étagères (forcément), une plante verte (on verra bien…) et mille autres bricoles (c’est le magasin qui veut ça).

Myriam et Fanny me laissaient régulièrement des messages sur le répondeur du genre : Tuuuuut « Comment on allume le four ? » tuuuuuut « On a allumé le four mais maintenant on se demande comment on change un plomb parce que tout a sauté… » tuuuuuuut « On veut bien faire ce que t’as dit mais où t’as rangé la lampe de poche ?… » tuuuuuut « Hé c’est quoi le numéro des pompiers ? » tuuuut…

Je crois qu’elles en rajoutaient un peu, mais comme tous les gens qui vivent seuls, j’ai appris à guetter et même à espérer le petit clignotant rouge des messages en rentrant le soir.

Personne n’y échappe je crois.

Et soudain, votre vie s’accélère drôlement.

Et quand je perds le contrôle de la situation, j’ai tendance à paniquer, c’est bête.

Qu’est-ce que c’est « perdre le contrôle de la situation » ?

Perdre le contrôle de la situation, c’est tout simple. C’est Sarah Briot qui s’amène un matin dans la pièce où vous gagnez votre vie à la sueur de votre front et qui s’assoit sur le bord de votre bureau en tirant sur sa jupe.

Et qui vous dit :

– Elles sont sales tes lunettes non ?

Et qui sort un petit bout de liquette rose de dessous sa jupe et qui essuie vos lunettes avec comme si de rien n’était.

Là, vous bandez si bien que vous pouvez soulever la table (avec un peu d’entraînement évidemment).

– Alors, il paraît que t’as déménagé ?

– Oui, il y a une quinzaine de jours.

(Ffffff respire… tout va bien…)

– T’es où maintenant ?

– Dans le dixième.

– Ah ! c’est marrant moi aussi.

– Ah bon ?!

– C’est bien on prendra le métro ensemble comme ça…

(C’est toujours un début.)

– Tu ne vas pas faire une pendaison de la crémaillère ou un truc dans ce goût-là ?

– Si si ! Bien sûr !

(Première nouvelle.)

– Quand ?

– Eh bien, je ne sais pas encore… Tu sais, on m’a livré mes derniers meubles ce matin alors…

– Pourquoi pas ce soir ?

– Ce soir ? Ah non, ce soir, ce n’est pas possible. Avec tout le bazar et… Et puis je n’ai prévenu

personne et…

– Tu n’as qu’à inviter que moi. Parce que moi, tu sais, je m’en fous du bazar, ça ne peut pas être

pire que chez moi !…

– Ah… ben… ben si tu veux. Mais pas trop tôt alors !?…

– Très bien. Comme ça j’aurais le temps de repasser par chez moi pour me changer… Neuf heures ça te va ?

– Vingt et une heures, très bien.

– Bon, ben, à tout à l’heure alors ?…

Voilà exactement ce que j’appelle « perdre le contrôle de la situation ».

Je suis parti de bonne heure et pour la première fois de ma vie, je n’ai pas remis de l’ordre sur mon bureau avant d’éteindre la lumière.

La concierge me guettait, oui ils ont livré vos meubles mais quelle affaire avec le canapé pour monter les six étages !

Merci madame Rodriguez, merci. (Je n’oublierai pas vos étrennes madame Rodriguez…)

Trois petits couloirs en forme de champ de bataille ça peut avoir du charme…

Mettre le tarama au frais, réchauffer le coq au vin, à feux doux, d’accord… ouvrir les bouteilles,

dresser une table de fortune, redescendre dare-dare chez l’arabe chercher des serviettes en papier et une bouteille de Badoit, préparer la cafetière, prendre une douche, se parfumer (Eau Sauvage), se curer les oreilles, trouver une chemise pas trop froissée, baisser l’halogène, débrancher le téléphone, mettre de la musique (l’album Pirates de Rickie Lee Jones, tout est possible là-dessus…) (mais pas trop fort), arranger le plaid, allumer les bougies (tiens tiens…), inspirer, souffler, ne plus se regarder dans la glace.

Et les préservatifs ? (Dans le tiroir de la table de nuit, est-ce que ça fait pas trop près ?… et dans la salle de bains, est-ce que ça fait pas trop loin ?…)

Dring, dring.

Peut-on décemment dire que j’ai la situation bien en main ?

Sarah Briot est entrée chez moi. Belle comme le jour.

Plus tard dans la soirée alors que nous avions bien ri, bien dîné et laissé s’installer quelques silences rêveurs, il était clair que Sarah Briot passerait la nuit dans mes bras.

Seulement j’ai toujours eu du mal à prendre certaines décisions et pourtant, c’était vraiment le moment de poser mon verre et de tenter quelque chose.

Comme si la femme de Roger Rabbit était assise tout près de vous et que vous pensiez à votre plan d’épargne-logement…

Elle parlait de je ne sais quoi et me regardait du coin de l’œil.

Je commençais à me demander vraiment, intensément et posément comment ça s’ouvrait un clic-clac ?

Je pensais que le mieux ce serait de commencer par l’embrasser assez fougueusement puis de la renverser adroitement pour l’allonger sans incident…

Oui mais après… avec le clic-clac ?

Je me voyais déjà en train de m’énerver en silence sur un petit loquet tandis que sa langue chatouillait mes amygdales et que ses mains cherchaient mon ceinturon…

Enfin… pour l’instant, ce n’était pas vraiment le cas… elle commençait même à esquiver l’amorce d’un bâillement…

Tu parles d’un Don Juan. Quelle misère.

Et puis j’ai pensé à mes sœurs, je riais intérieurement en pensant à ces deux harpies.

On peut dire qu’elles auraient été à la fête si elles m’avaient vu en ce moment avec la cuisse de miss Univers contre ma cuisse et mes soucis domestiques pour ouvrir un canapé-lit de chez Ikea.

C’est à ce moment-là que Sarah Briot s’est retournée vers moi et qu’elle m’a dit :

– Tu es mignon quand tu souris.

En m’embrassant.

Et là, à cet instant précis, avec 54 kilos de féminité, de douceur et de caresses sur mes genoux, j’ai fermé les yeux, j’ai rejeté ma tête en arrière et j’ai pensé très fort : « Merci les filles ». »

Anna Gavalda, « Clic clac », Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part, 1999

* Les Malaussène, Benjamin, Thérèse, le Petit et ses lunettes roses, Clara, tout ça, tout le monde situe, mais pour les autres :

les Morlevant : la fratrie de Oh Boy (Siméon, Venise, Barthélémy dit Bart, Josiane et Morgane) de Marie-Aude Murail,

les Quatre soeurs : Geneviève, Bettina, Hortense et Enid de Malika Ferdjouk.

Cabane

Lundi 3 janvier

Encore mieux que les romans à dévorer à plat ventre sur un lit, sur un tapis, sur des coussins en pyramide : dans une cabane perchée au milieu du ciel

Installation, Tadashi Kawamata

Beaubourg, août 2010

Création

Dimanche 2 janvier

Une forte envie de reprendre le chemin de l’atelier, étaler les couleurs des coupons de tissus, chercher les ciseaux cachés sous des piles de cartons, renverser la boîte de boutons chatoyants, coller quelques perles par-ci, par là, un fil de laine, trois points de broderie, des images éparpillées sur le tapis, un pinceau joufflu trempé dans l’aquarelle …

À défaut, un détour par l’établi de Queneau où patientent plusieurs arts poétiques (encore une collection !) :

Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème

Tiens en voilà justement un qui passe

Petit petit petit

Viens ici que je t’enfile

Sur le fil du collier de mes autres poèmes

Viens ici que je t’entube

dans le comprimé de mes oeuvres complètes

viens ici que je t’enpapouète

et que je t’enrime

et que je t’enrythme

et que je t’enlyre

et que je t’enpégase

et que je t’enverse

et que je t’enprose

la vache

il a foutu le camp

Raymond Queneau, L’instant fatal, 1948

Fouilli d’atelier

Dimanche 2 janvier

Suite de ma promenade le long du Viaduc des arts…

Atelier, Viaduc des Arts

Paris, février 2010

Classique

Samedi 1er janvier

Aujourd’hui, un classique de chez classique : la scène du balcon. Les amoureux transis. Roméo et Juliette.

Mais eh, quoi, c’est premier janvier ! Et ce n’est pas plus romantico-tartempion, après tout, de relire (ou d’admirer, chez Zeffirelli bien entendu), rêveuse (ou rêveur), « oh Romeo, why are you Romeo… » que de regarder d’un œil encore endormi et digérant les robes de velours du ballet de Vienne tournoyant au son du Beau Danube bleu pour le concert du Nouvel an.

Bonne et heureuse année à tous (avec ou sans valse), riche en lectures, en découvertes, en petits et grands bonheurs.

Acte II, scène 2

Le jardin de Capulet. Sous les fenêtres de l’appartement de Juliette.

Entre Roméo.

ROMÉO. – Il se rit des plaies, celui qui n’a jamais reçu de blessures ! (Apercevant Juliette qui apparaît à une fenêtre.) Mais doucement ! Quelle lumière jaillit par cette fenêtre ? Voilà l’Orient, et Juliette est le soleil ! Lève-toi, belle aurore, et tue la lune jalouse, qui déjà languit et pâlit de douleur parce que toi, sa prêtresse, tu es plus belle qu’elle-même ! Ne sois plus sa prêtresse, puisqu’elle est jalouse de toi ; sa livrée de vestale est maladive et blême, et les folles seules la portent : rejette-la !… Voilà ma dame ! Oh ! voilà mon amour ! Oh ! si elle pouvait le savoir !… Que dit-elle ? Rien … Elle se tait … Mais non ; son regard parle, et je veux lui répondre … Ce n’est pas à moi qu’elle s’adresse. Deux des plus belles étoiles du ciel, ayant affaire ailleurs, adjurent ses yeux de vouloir bien resplendir dans leur sphère jusqu’à ce qu’elles reviennent. Ah ! si les étoiles se substituaient à ses yeux, en même temps que ses yeux aux étoiles, le seul éclat de ses joues ferait pâlir la clarté des astres, comme le grand jour, une lampe ; et ses yeux, du haut du ciel, darderaient une telle lumière à travers les régions aériennes, que les oiseaux chanteraient, croyant que la nuit n’est plus. Voyez comme elle appuie sa joue sur sa main ! Oh ! que ne suis-je le gant de cette main ! Je toucherais sa joue !

JULIETTE. – Hélas !

ROMÉO. – Elle parle ! Oh ! parle encore, ange resplendissant ! Car tu rayonnes dans cette nuit, au-dessus de ma tête, comme le messager ailé du ciel, quand, aux yeux bouleversés des mortels qui se rejettent en arrière pour le contempler, il devance les nuées paresseuses et vogue sur le sein des airs !

JULIETTE. – ô Roméo ! Roméo ! pourquoi es-tu Roméo ? Renie ton père et abdique ton nom ; ou, si tu ne le veux pas, jure de m’aimer, et je ne serai plus une Capulet.

ROMÉO, à part. – Dois-je l’écouter encore ou lui répondre ?

JULIETTE. – Ton nom seul est mon ennemi. Tu n’es pas un Montague, tu es toi-même. Qu’est-ce qu’un Montague ? Ce n’est ni une main, ni un pied, ni un bras, ni un visage, ni rien qui fasse partie d’un homme… Oh ! sois quelque autre nom ! Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. Ainsi, quand Roméo ne s’appellerait plus Roméo, il conserverait encore les chères perfections qu’il possède … Roméo, renonce à ton nom ; et, à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière.

ROMÉO. – Je te prends au mot ! Appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême : désormais je ne suis plus Roméo.

JULIETTE. – Quel homme es-tu, toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret ?

ROMÉO. – Je ne sais par quel nom t’indiquer qui je suis. Mon nom, sainte chérie, m’est odieux à moi-même, parce qu’il est pour toi un ennemi : si je l’avais écrit là, j’en déchirerais les lettres.

JULIETTE. – Mon oreille n’a pas encore aspiré cent paroles proférées par cette voix, et pourtant j’en reconnais le son. N’es-tu pas Roméo et un Montague ?

ROMÉO. – Ni l’un ni l’autre, belle vierge, si tu détestes l’un et l’autre.

JULIETTE. – Comment es-tu venu ici, dis-moi ? et dans quel but ? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es : ce lieu est ta mort, si quelqu’un de mes parents te trouve ici.

ROMÉO. – J’ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l’amour : car les limites de pierre ne sauraient arrêter l’amour, et ce que l’amour peut faire, l’amour ose le tenter ; voilà pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi.

JULIETTE. – S’ils te voient, ils te tueront.

ROMÉO. – Hélas ! il y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans vingt de leurs épées : que ton œil me soit doux, et je suis à l’épreuve de leur inimitié.

JULIETTE. – Je ne voudrais pas pour le monde entier qu’ils te vissent ici.

ROMÉO. – J’ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D’ailleurs, si tu ne m’aimes pas, qu’ils me trouvent ici ! J’aime mieux ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton amour.

JULIETTE. – Quel guide as-tu donc eu pour arriver jusqu’ici ?

ROMÉO. – L’amour, qui le premier m’a suggéré d’y venir : il m’a prêté son esprit et je lui ai prêté mes yeux. Je ne suis pas un pilote ; mais, quand tu serais à la même distance que la vaste plage baignée par la mer la plus lointaine, je risquerais la traversée pour une denrée pareille.

JULIETTE. – Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage ; sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue, quand je songe aux paroles que tu m’as entendue dire cette nuit. Ah ! je voudrais rester dans les convenances ; je voudrais, je voudrais nier ce que j’ai dit. Mais adieu, les cérémonies ! M’aimes-tu ? Je sais que tu vas dire oui, et je te croirai sur parole. Ne le jure pas : tu pourrais trahir ton serment : les parjures des amoureux font, dit-on, rire Jupiter … Oh ! gentil Roméo, si tu m’aimes, proclame-le loyalement : et si tu crois que je me laisse trop vite gagner je froncerai le sourcil, et je serai cruelle, et je te dirai non, pour que tu me fasses la cour : autrement, rien au monde ne m’y déciderait … En vérité, beau Montague, je suis trop éprise, et tu pourrais croire ma conduite légère ; mais crois-moi, gentilhomme, je me montrerai plus fidèle que celles qui savent mieux affecter la réserve. J’aurais été plus réservée, il faut que je l’avoue, si tu n’avais pas surpris, à mon insu, l’aveu passionné de mon amour : pardonne-moi donc et n’impute pas à une légèreté d’amour cette faiblesse que la nuit noire t’a permis de découvrir.

ROMÉO. – Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits !…

JULIETTE. – Oh ! ne jure pas par la lune, l’inconstante lune dont le disque change chaque mois, de peur que ton amour ne devienne aussi variable !

ROMÉO. – Par quoi dois-je jurer ?

JULIETTE. – Ne jure pas du tout ; ou, si tu le veux, jure par ton gracieux être, qui est le dieu de mon idolâtrie, et je te croirai.

ROMÉO. – Si l’amour profond de mon cœur …

JULIETTE. – Ah ! ne jure pas ! Quoique tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement ; il est trop brusque, trop imprévu, trop subit, trop semblable à l’éclair qui a cessé d’être avant qu’on ait pu dire : il brille !… Doux ami, bonne nuit ! Ce bouton d’amour, mûri par l’haleine de l’été, pourra devenir une belle fleur, à notre prochaine entrevue … Bonne nuit, bonne nuit ! Puisse le repos, puisse le calme délicieux qui est dans mon sein, arriver à ton cœur !

ROMÉO. – Oh ! vas-tu donc me laisser si peu satisfait ?

JULIETTE. – Quelle satisfaction peux-tu obtenir cette nuit ?

ROMÉO. – Le solennel échange de ton amour contre le mien.

JULIETTE. – Mon amour ! je te l’ai donné avant que tu l’aies demandé. Et pourtant je voudrais qu’il fût encore à donner.

ROMÉO. – Voudrais-tu me le retirer ? Et pour quelle raison, mon amour ?

JULIETTE. – Rien que pour être généreuse et te le donner encore. Mais je désire un bonheur que j’ai déjà : ma libéralité est aussi illimitée que la mer, et mon amour aussi profond : plus je te donne, plus il me reste, car l’une et l’autre sont infinis. (On entend la voix de la nourrice.) J’entends du bruit dans la maison. Cher amour, adieu ! J’y vais, bonne nourrice ! … Doux Montague, sois fidèle. Attends un moment, je vais revenir (Elle se retire de la fenêtre.)

ROMÉO. – Ô céleste, céleste nuit ! J’ai peur, comme il fait nuit, que tout ceci ne soit qu’un rêve, trop délicieusement flatteur pour être réel.

Juliette revient.

JULIETTE. – Trois mots encore, cher Roméo, et bonne nuit, cette fois ! Si l’intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain, par la personne que je ferai parvenir jusqu’à toi, en quel lieu et à quel moment tu veux accomplir la cérémonie, et alors je déposerai à tes pieds toutes mes destinées, et je te suivrai, monseigneur, jusqu’au bout du monde !

LA NOURRICE, derrière le théâtre. – Madame !

JULIETTE. – J’y vais ! tout à l’heure ! Mais si ton arrière-pensée n’est pas bonne, je te conjure …

LA NOURRICE, derrière le théâtre. – Madame !

JULIETTE. – À l’instant ! J’y vais ! …, de cesser tes instances et de me laisser à ma douleur.. J’enverrai demain.

ROMÉO. – Par le salut de mon âme …

JULIETTE. – Mille fois bonne nuit ! (Elle quitte la fenêtre.)

ROMÉO. – La nuit ne peut qu’empirer mille fois, dès que ta lumière lui manque… (Se retirant à pas lents.) L’amour court vers l’amour comme l’écolier hors de la classe ; mais il s’en éloigne avec l’air accablé de l’enfant qui rentre à l’école.

Juliette reparaît à la fenêtre.

JULIETTE. – Stt ! Roméo ! Stt !… Oh ! que n’ai-je la voix du fauconnier pour réclamer mon noble tiercelet ! Mais la captivité est enrouée et ne peut parler haut : sans quoi j’ébranlerais la caverne où Écho dort, et sa voix aérienne serait bientôt plus enrouée que la mienne, tant je lui ferais répéter le nom de mon Roméo !

ROMÉO, revenant sur ses pas. – C’est mon âme qui me rappelle par mon nom ! Quels sons argentins a dans la nuit la voix de la bien-aimée ! Quelle suave musique pour l’oreille attentive !

JULIETTE. – Roméo !

ROMÉO. – Ma mie ?

LA NOURRICE, derrière le théâtre. – Madame !

JULIETTE. – À quelle heure, demain, enverrai-je vers toi ?

ROMÉO. – À neuf heures.

JULIETTE. – Je n’y manquerai pas ! il y a vingt ans d’ici là. J’ai oublié pourquoi je t’ai rappelé.

ROMÉO. – Laisse-moi rester ici jusqu’à ce que tu t’en souviennes.

JULIETTE. – Je l’oublierai, pour que tu restes là toujours, me rappelant seulement combien j’aime ta compagnie.

ROMÉO. – Et je resterai là pour que tu l’oublies toujours, oubliant moi-même que ma demeure est ailleurs.

JULIETTE. – Il est presque jour. Je voudrais que tu fusses parti, mais sans t’éloigner plus que l’oiseau familier d’une joueuse enfant : elle le laisse voleter un peu hors de sa main, pauvre prisonnier embarrassé de liens, et vite elle le ramène en tirant le fil de soie, tant elle est tendrement jalouse de sa liberté !

ROMÉO. – Je voudrais être ton oiseau !

JULIETTE. – Ami, je le voudrais aussi ; mais je te tuerais à force de caresses. Bonne nuit ! bonne nuit ! Si douce est la tristesse de nos adieux que je te dirais : bonne nuit ! jusqu’à ce qu’il soit jour (Elle se retire.)

ROMÉO, seul. – Que le sommeil se fixe sur tes yeux et la paix dans ton cœur ! Je voudrais être le sommeil et la paix, pour reposer si délicieusement ! Je vais de ce pas à la cellule de mon père spirituel, pour implorer son aide et lui conter mon bonheur. (Il sort.)

William Shakespeare, Roméo et Juliette, 1599

Traduction de François-Victor Hugo